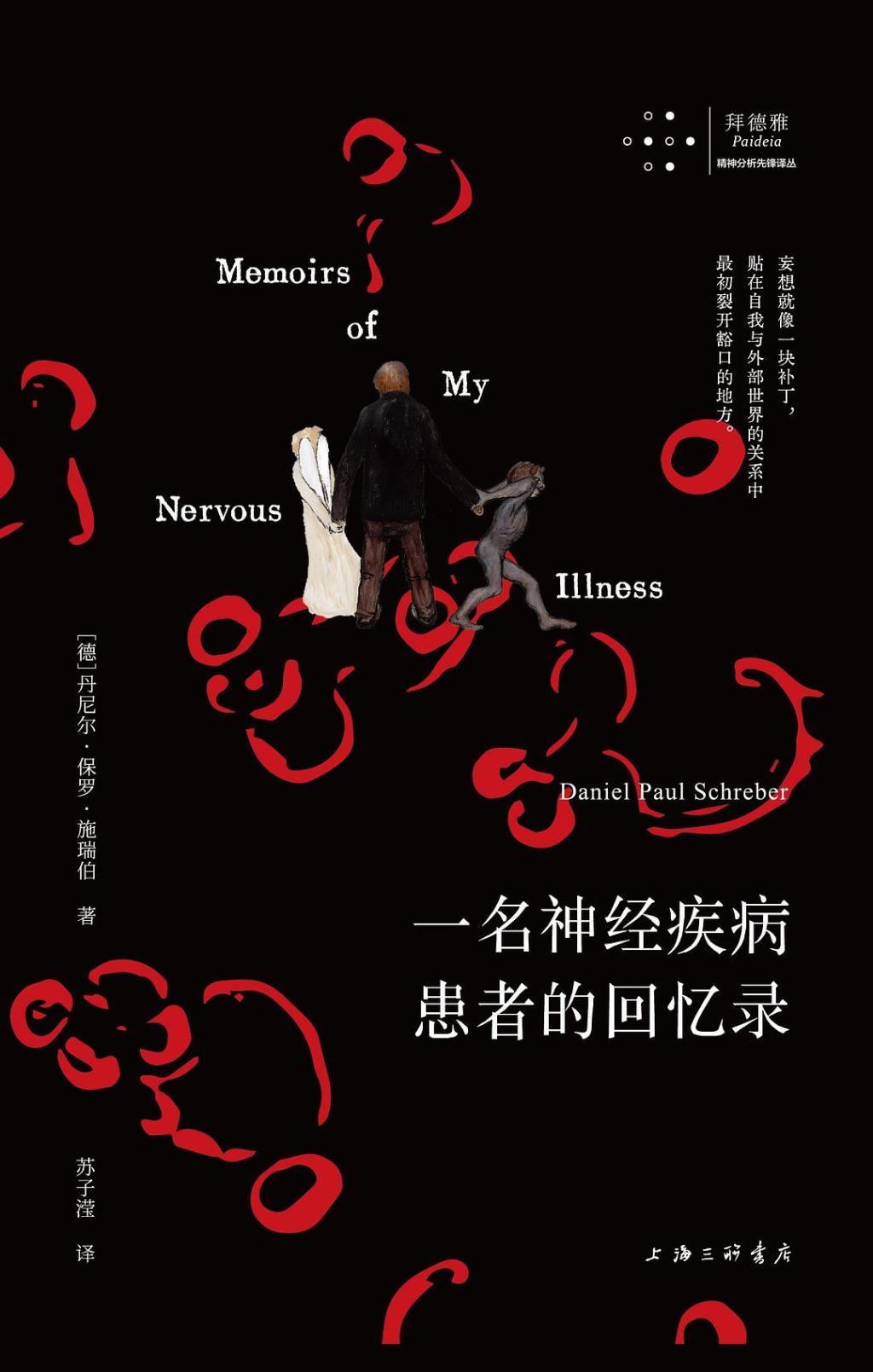

《一名神经疾病患者的回忆录》,[德]丹尼尔·保罗·施瑞伯著,苏子滢译,上海三联书店丨拜德雅,2025年4月版,396页,78.00元

阅读丹尼尔·保罗·施瑞伯(Daniel Paul Schreber,1842-1911)的《一名神经疾病患者的回忆录》(德文原版Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken,1903;Memoirs of My Nervous Illness,2000;苏子滢译,上海三联书店,2025年4月)是一次有点奇特的经验。在这本回忆录中,充满了典型的神经病患者的偏执、妄想话语,同时又混合着极为自省、理性和雄辩的论述。关于该书的概述是:“1884 年,德国杰出的法官丹尼尔·保罗·施瑞伯首次遭受了精神崩溃,此后他多次发病,一系列的精神崩溃折磨着他的余生。在他发病的时候,他发现这个世界是一个巨大的、由一个掠夺性的上帝所主宰的神经结构,而这个上帝与他的医生弗莱希格正联手通过操纵他的神经来对他进行‘灵魂谋杀’。施瑞伯清楚地认识到,他的个人危机与他所说的‘上帝领域的危机’有关,这场危机终止了全人类的福祉,而补救危机的办法只有一个:施瑞伯认为自己是被选中来救赎这个世界的,他要恢复这个世界失去的福祉。然而,要做到这一点,他只能先从一个男人变成一个女人……”(见封底)这一概述是比较准确的。更有点煽情的表述是“一位被诊断为‘疯子’的法官在长达九年的囚禁后为争取自由而写的自我辩白”,有点符合今天流量热点的需要。对知识界来说,把弗洛伊德、拉康和德勒兹等人对这部回忆录的挖掘、生发和评价作为阅读的理由当然也很有吸引力。事实上,即便对于精神分析学派并非很感兴趣的读者来说,施瑞伯法官的回忆录同样有着重要的阅读意义:从这位一个多世纪前的神经病患者孤独而坚韧的精神抗争中,看到争取自由与人类福祉的紧密联系。

雅克·拉康(Jacques Lacan,1901-1981)在1961年为该书撰写的法译版序言(李新雨译)是一篇重要的导读文章,他说施瑞伯的文本是一部伟大的弗洛伊德主义文本;在某种意义上与其说是弗洛伊德阐明了它,不如说是它阐明了弗洛伊德所锻造的那些范畴的相关性(XVI-XVII)。这么说来,施瑞伯可以看作是弗洛伊德主义的思想先驱,因此拉康对于施瑞伯大法官的这本《回忆录》被精神分析学界所冷落感到不平,结果是在英、法学界的边缘群体中才得以被关注和翻译。说实话,拉康这篇序言不容易读懂,倒是序言的译者为其写的“译按”作了比较明晰的阐释。译者指出,拉康在这篇序言中特别强调了施瑞伯文本对精神分析的重要价值及其在翻译出版上的时间延误之间的这个巨大落差,这种“故意过失行动”构成了一种隐含权力的政治。译者尤其提到了德勒兹(Gilles Louis Réné Deleuze)与加塔利(Pierre-Félix Guattari)的《反俄狄浦斯》对《回忆录》的解读更多突显了施瑞伯文本中的政治因素和种族因素,他们指出施瑞伯的精神病体验及其书写仅仅因为如实反映了晚期资本主义中的权力关系才被当作是“不正常”的。还有埃利亚斯·卡内蒂(Elias Canetti)在《群众与权力》中通过分析施瑞伯的《回忆录》而着重探讨了统治者与偏执狂之间的关系,并以此回应了纳粹意识形态所造就的“群体精神病”对人类现实的影响。最后就是在日本动漫《新世纪福音战士》中的两大组织名称“NERV”(神经)和“SEELE”(灵魂)也都是直接取材于施瑞伯的宇宙观(XIV-XV)。回过头来我们看到,在这套“精神分析先锋译丛”的总序《翻译之为精神分析家的任务》中,李新雨就从精神分析学派从奥地利到英、美、法等国的历史演变论述过这个议题,他认为在弗洛伊德逝世之后,无论是英国的“经验主义”传统还是美国的“实用主义”哲学,都使精神分析局限于心理治疗的狭窄范围。以拉康为代表的法国精神分析思潮提出“回到弗洛伊德”,通过对弗洛伊德思想的系统性重读和创造性重译,将弗洛伊德思想推向了社会思想文化领域的方方面面(Ⅶ)。

作为普通读者,我们可以不对施瑞伯的《回忆录》作文本细读的研究,也未必需要“回到弗洛依德”,但是正如“译按”所言:“希望施瑞伯的文本和拉康的序言能够重新唤醒我们沉睡的耳朵,如果继续对精神病人的‘疯言疯语’保持无动于衷和漠不关心的阻抗,等待着我们的决不会仅仅是精神分析的危机……!”(XV)说白了,有可能面临的是某个社会领域的精神危机。

关于精神病患的体验、书写与权力压迫及反抗的关系,无疑是在当下生活中亟需关注的重要议题,是在精神世界的普遍性崩溃趋势中无法回避的思想挑战。公开资料显示,中国成年精神障碍终身患病率为百分之十六点七五,这意味着大约有两亿三千万人罹患不同程度的精神障碍。在当下的社会热点问题与舆情中,尽管《精神卫生法》已实施十多年,“精神病患”作为一种生理病症与社会现实中的病耻感、污名化和权力压迫仍然相互纠缠,往往引起舆情风波与极大关注。但是在思想界恐怕更多的是“对精神病人的‘疯言疯语’保持无动于衷和漠不关心的阻抗”,无论是对于如何在现实中保护精障者的合法权益还是从思想文化领域中探讨精神障碍歧视与权力压迫的关系,都显得比较冷漠。在这个意义上,施瑞伯的《回忆录》的确具有作为一本充满想象力的“奇书”阅读之外的思考价值:在他的偏执、妄想之中,那个压迫性世界的险恶与无可抵挡是真实的,在被拒绝、被遗忘中反弹起来的思维力量与信念也是真实的,对于那个复杂的神话世界的建构与结构过程也是同样真实的。如果说像埃利亚斯·卡内蒂那样把施瑞伯的《回忆录》看作是对日后纳粹帝国极权压迫的预警或有牵强的话,起码我们应该承认它从偏执与妄想中唤醒发展对权力压迫的警惕和反抗信念。

关于施瑞伯的家庭、人生经历以及患精神病的过程,中译本译者在一篇文章中有很详细的介绍(苏子滢《从“灵魂谋杀”到自我救赎:施瑞伯神经疾病历程速写》,https://book.douban.com/subject/37238473/),罗斯玛丽·戴纳奇在“英译版导论”中则有比较简略的介绍。大致是这样的:施瑞伯生于1842年的莱比锡,他的父亲莫里茨·施瑞伯是德国著名的育儿专家,但是他的大儿子在三十多岁的时候自杀了。施瑞伯在1884年竞选国会议员失败后,神经疾病第一次发作,当时的主要表现是疑病和忧郁,在弗莱希格医生的精神病院住院半年后似乎康复了。1893年施瑞伯升任大法官,他再次发病,持续了9年。他的症状从开始的严重失眠发展到严重的幻觉和妄想,最后经历了漫长的恢复期,整个过程伴随着产生各种偏执、妄想和强制思想等精神经历。

施瑞伯自己在《回忆录》中有专门一节论述“第一次以及第二次神经疾病初期的个人经历”,“我经历过两次神经疾病,每次都是精神过度劳累引发的。第一次(任开姆尼茨地区法院主席期间)是由于我参加议会的竞选,第二次是由于刚上任德累斯顿上诉法院参议院主席后工作负担过重”(24页)。应该说,除了工作负担过重引起精神劳累之外,应该还有家庭、个人性格等多方面的因素,但是工作压力显然是其中的直接因素。在今天的资本主义式的算法压迫之下的“灵魂的打工者”同样面对这样的厄运。

从1896年开始他零散地记了一些笔记,第二年开始写日记,并开始构思《回忆录》。1899年,施瑞伯得知自己的民事行为能力早已被剥夺了,因此开始上诉。1900年正式开始写作《回忆录》,起初是为了让妻子了解他发生过什么事情,后来逐渐感到自己的见证将对整个科学和宗教领域大有贡献,同时认为可以在法庭上作为证明自己有处理现实事务能力的证据。1902年,德累斯顿高级法庭宣布他胜诉,他在年底离开了松嫩施泰因精神病院。次年,他的这本回忆录出版。在此之后他与妻子和收养的女儿有过一段平静的生活,但是在他妻子因中风失能之后,他又病倒了,再次住进疗养院直到1911年去世。

他的回忆录是留给这个世界最重要的礼物。“施瑞伯期待他的《回忆录》能为科学和宗教事业作出贡献,但科学和宗教显然没有接受施瑞伯的礼物。如果说施瑞伯的讲述既不具备科学意义上可求证的真理性,也并非只是胡言乱语,那么它的真理性是怎样的?最终,精神分析接受了施瑞伯的礼物,那么精神分析能为施瑞伯做的,大概就是把他的见证里面的真理提炼出来。”(苏子滢)

在他的回忆录中的确有相当自觉和强烈的自我见证叙事。“当我遭受外界的粗暴对待时,超自然之物也越来越强烈地向我涌来;当时我满心都是关于上帝和世界秩序的极为崇高的观念。但其实我从小没有任何宗教狂热的倾向。早年与我关系密切的人都可以作证,我是一个天性平静、缺少激情、思维清晰、头脑清醒的人,我的个人天赋主要体现于冷静理智的批评,而不是想象力无拘无束的创造性活动。……年轻时,我也不是我们现有宗教意义上的真正的信徒。我从未蔑视过宗教,但我认为我应该避免谈论宗教话题……我对自然科学尤其是建立在所谓的现代进化论学说上的作品过于关注,以至于不得不开始对一切基督教教义、至少是它们的字面意义产生怀疑。我的总体印象是,唯物主义对宗教问题没有最终发言权,但我无法让自己坚定地相信人格神的存在,也无法保持这种信仰。”(43页)他在注释里还列举了几本他曾经反复阅读过的著作,其中有海克尔(Haeckel)的《自然创造史》,令我想起年轻的时候我读的是海克尔的《宇宙之谜》。无论如何,施瑞伯的思想底色本来是标准的德国知识精英谱系,但是在社会工作环境和个人精神困境(主要来自婚后夫妻经历的死产、流产而没有孩子的遭遇)的压迫下变为精神病患者。

施瑞伯在《回忆录》反复提到和强调自己写下来的所思所想具有重大意义和价值,他一直对此坚信不疑,“我可以完全肯定地说,我在这方面掌握的经验若能被普遍接受,它将为全人类做出无比巨大的贡献”(致弗莱希格教授的公开信)。他在写于1902年12月的“序言”中谈到出版本书的疑虑,主要是考虑到书中涉及的某些人仍然在世,但他相信该书对于认识科学和宗教真理都是有价值的,所有个人的考虑都必须排在后面。他认为无论自己过去形成的想法是否存在或多或少的错误,“无论如何,只有那些我根据自己的印象和经验得出的关于永久性的条件、上帝的本质和属性、灵魂不朽等方面的结论,才值得更普遍的关注。”(序言)我们也可以把这种自信看作是一种偏执与妄想的例证,但是作者并非仅仅宣示自己的信念,同时还相当理性地,甚至有点苦口婆心地试图说服读者:“我将尝试对超自然事物做出至少能让人部分理解的阐述,这些超自然知识已经对我显露了近六年。我自然无法指望自己被完全理解,因为这里涉及的情况是无法用人类语言表达的;它超出了人类的理解范围。甚至就我本人来说,我也不能坚称一切都确切无疑:很大一部分都还只是猜测与可能性。毕竟我也只是一个人,受制于人类的理解力;但我可以肯定的一件事是,和那些没有获得神启的人相比,我离真理更近得多。”“为了让人们至少能在一定程度上理解我。我不得不借助大量形象和比喻来讲述,这些比喻有时可能只是大致上正确;因为人能让超自然事物(其本质必然始终不可理解)在一定程度上被理解的唯一方式,就是将之与人类经验中的已知事实加以比较。理智理解的终点就是信仰的起点;人们必须接受这一事实:有些事物是虽然无法理解,却也真实存在。”(导论,3-4页)

接着他以“永恒”这个概念作为例子,认为它超出了人的把握,“人类无法真正理解某物可以无始无终地存在,也无法理解一个原因无法再追溯到先前的原因。然而永恒是上帝的属性之一,我和所有有宗教信仰的人一样,都感到自己必须接受它”。于是就谈到了上帝,“人总是倾向于问:‘如果上帝创造了世界,那上帝本身是怎么来的?’这个问题将永远无解”。他承认基督教义中有些事情是理智无法完全理解的,同时也不认为所有基督教义的论述都是真实的,而是认为其中有些一定是不真实的,或者只在非常有限的范围内为真(同上,4页)。因此,“理智理解的终点就是信仰的起点”,这句话我们在理智上未必会接受,虽然我们肯定也会承认人的理智理解能力总是有限的,但是未必就必须由此走向信仰。但是对于施瑞伯来说,能够把理智理解与信仰的关系讲到这里,已经很有理性的思考包含在内。最后他说,“在我讲述我是如何在疾病的影响下与上帝建立了独特的关系——我得立即补充说,这些关系本身是违背世界秩序的——之前,我必须先对上帝以及人类灵魂的性质做一番说明;此刻这些说法只能先作为公理(无需证明的信条)被给出,本书后面将尝试证明它们。”(同上,5页)我们在阅读中也只能在不可证明与看作者如何“尝试证明它们”之间展开思考。

实际上,在类似上帝与个人命运这样的维度中的所有感受和思考,所谓的“证明”都是难以实现的,都只能依赖个体经验来作出有限的表述。在这方面,施瑞伯在谈到整个世界显现为一个“神奇的结构”并且这个结构在最近被撕开了裂口而且与他个人命运紧密相关的时候,是这样说的:“但即便是我,也无法用人类理解能彻底把握的方式呈现这一深刻的关联。我的个人经验只能允许我稍稍揭开这层面纱,其余只是直觉和推测。”(16页)但是施瑞伯经常也会反驳关于他的所有思想都是幻觉的产物的说法。比如,他能说出和记得各类麻风病的名字,据说哲学麻风病都曾出现过:东方麻风病(Lepra orientalis)、印度麻风病(Lepra indica)、希伯来麻风病(Lepra hebraica)和埃及麻风病(Lepra aegyptica)。那么,“我作为医学外行人之前从没听说过这些术语,也不知道它们是否能对应上描述这些疾病的医学术语。我在这里提到它们,是为了反驳那种认为一切都是由我自己的神经编造出的幻觉的假设:既然我本人对麻风病的不同种类毫不了解,我怎么可能突然想出这些说法?”(60页)实际上我们相信如果他能说出这些概念,肯定是之前在哪里听说过的,问题是他的这个对于幻觉编造论的反驳本身是合乎逻辑思维的。

在施瑞伯的妄想思维中,语言与思想的关系占据了重要位置。他说除了普通的人类语言之外,还存在一种神经语(nerve-language) ,健康的人通常意识不到它。在我看来可以这样理解神经语:它就像人试图在记忆中按特定顺序铭记某些词语的过程。在正常的情况下,神经语的使用只取决于神经所属的那个人的意志,没有任何人能迫使另一个人使用这种神经语。在他的神经疾病中,这种语言的自主性消失了。于是就产生了他所讲的“强制思考”(compulsive thinking)——“这个说法是我从内部声音本身那里接收到的,其他人不太可能知道这个说法,因为这整个现象超出了全部人类经验范围。强制思考的本质在于,一个人必须不停思考;换句话说,人通过偶尔什么也不想(尤其是像睡眠时那样)来让他心智的神经获得必要休息的自然权利,在我这里从一开始就被和我接触的光束剥夺了;这些光束不断地想知道我在想什么。比如我被这样问道:‘现在又在想什么?’由于这个问题本身完全没有意义——一个人完全可以在某些时刻什么都不想,也可以同时想着无数件事情,且由于我的神经没有回应这个荒谬的问题,人们很快便不得不诉诸一种伪造思想(falsifying my thoughts)的系统。”(33页)

更重要的是,“我很难描述出强制思考会给我造成怎样的精神压力,在它进一步恶化之后我又不得不承受怎样的精神折磨”(137页)。“强制思考的本质在于它侵犯了人类思维的自由,或者说侵犯了什么也不想的自由……”(139页)这不正是对于日后出现的纳粹帝国思想专制主义的深刻预警吗?

罗斯玛丽·戴纳奇在“英译版注”中指出“灵魂谋杀”是这本《回忆录》中最晦涩、也最重要的议题,灵魂谋杀导致了上帝领域的危机和他的疾病(326页)。施瑞伯自己的论述比较清晰:灵魂谋杀(soul murder)“这一观念在各个民族的民间故事和诗歌中流传甚广,它指的是:可以通过某种方式占有另一个人的灵魂。以这个灵魂为代价延长自己的生命,或是获取其他的能超越死亡的好处。人们只要想想歌德的《浮士德》、拜伦勋爵的《曼弗雷德》、韦伯的《魔弹射手》等作品就能明白。不过,实施灵魂谋杀的主要人物通常是魔鬼,他怂恿一个人类通过一滴血之类方式把灵魂卖给他,以换取某些世俗好处;但是很难看出魔鬼要拿他捕获的灵魂做什么,人们只能设想,折磨一个灵魂本身就是最终目的,这可以给魔鬼带来特殊的乐趣”(16页)。在民间流传的故事、诗歌中的灵魂谋杀能够被广泛接受,前提是当时的吟唱者和受众信其为真,这是我们今天的文艺理论研究也能承认的。但是施瑞伯还有更进一步的思考:“尽管这个观念只能算是神话……但灵魂谋生或灵魂窃取这一传说主题的广泛传播值得人们深思,这种观念不太可能在没有任何事实依据的情况下被这么多人构想出来。”(同上)那么,他马上以妄想状态中的个人经验来证明“当我的神经疾病看似无可救药时,我开始相信某人曾试图对我进行灵魂谋杀,不过没能成功”(17页)。罗斯玛丽·戴纳奇对此指出,“当施瑞伯提到灵魂谋杀和灵魂盗窃时,我们必须记住他的‘哲学’建立在灵魂与身体的二元论的基础上;……施瑞伯认为灵魂是独立存在且可以与身体分离的。当灵魂永久离开身体并回到上帝,人就会死亡;而当灵魂暂时离开身体或受到他人影响时,就会出现疾病,尤其是神经疾病。灵魂谋杀或灵魂盗窃的主题在宗教和民间传说中广泛存在。……它涉及与彼岸的神秘接触,以及人类灵魂(即生命)的意义和命运。”(326-327页)这种二元论其实并不神秘,在我们曾经非常熟悉、挂在嘴边的话语中就有“出卖灵魂”“灵魂深处……”等说法,虽然我们都自认为是彻底的唯物主义者,并没有什么二元论。

译者在“译后记”中说正是施瑞伯对“灵魂谋杀”的解释触动了她要翻译这本《回忆录》,因为从施瑞伯的一段话中看到和想到“他清晰的理解力和反思力要怎么和一个超自然体系共存?”的问题,这段话是:“是不是可以把关于某人实施了灵魂谋杀的种种说法解释为:灵魂(光束)认为一个人的神经系统如此强烈地被另一个人影响,以至于前者自身的意志力被俘获的情况(如催眠时发生的),是不被允许的。为了强调其不合法性质,它被称为‘灵魂谋杀’,因为灵魂找不到更好的词,就从现有的说法中挑选了一个;也因为灵魂有夸大地表达自己的内在倾向。”(340页)她认为这段话让她一下子感受到了施瑞伯的主体性。精神病学家把妄想定义为一种和怀疑相对的确信,但是在施瑞伯的语气里感受到的不见得是单一层次、排除了反思的确信,而是一种囊括了层次丰富的反思与斟酌的确信。施瑞伯对“灵魂”行为动机的分析是朴实且不带任何“夸大”的,而且注意到在这里讲的“灵魂”并不是“我”,“他的‘我’在这种冷静、客观的观察里,在他理解‘灵魂’的所作所为并向我们讲述它的努力里”(341页)。由此引申出对于精神病患者的话语的理解问题:“精神病人的话并不是一整块不可理解的原料,当我们出于谨慎和距离感做出如此的判断,也是把他的话整个当成了物,这也就忽略了病人去理解和建构不可思议之物的过程中的主体性。不仅精神病专家们是病人的见证者,病人本人首先是‘病’的第一个见证者。”“施瑞伯见证着,他并非不加区分地‘相信’他接收到的一切,而是对这个幻觉和妄想宇宙中的虚实层次做了详尽的观察。他像一个精神病学家一样,剖析着这些声音的动机。在这一点上,正如弗洛伊德所说,偏执狂和哲学家相似。”(同上)这是对的,也是在阅读这部《回忆录》的时候应取的思维方法。当然我们也需要明确的是,当我们面对与哲学家相似的偏执狂或者与偏执狂相似的哲学家的时候,应如何保持我们的“谨慎和距离感”——当我们跟随他的思路进入他的妄想或哲学世界的时候,既应该是忠实的证人,更应该是敏锐的分析者和判断者。

顺带想到的是,关于“灵魂谋杀”的哲学性与心理学性的比较问题。在阅读亚里士多德的《论灵魂》(De Anima,陈玮译,北京大学出版社,2021年)的时候,我们会注意到亚氏的灵魂学说既有哲学的性质同时也有心理学的性质,无论这两种属性孰重孰轻,总有一种内在的关联。那么对于一个精神病患者的灵魂论述,同样应该看到其作为见证和论述的心理学性质。也就是说,偏执狂与哲学家和心理学家相似。还有就是,关于“灵魂观点”(soul-conception),他坚信里面包含了重要且有价值的观念。“在我看来,灵魂观点原本指的是灵魂对于人类生活和思想形成的一套有些理想化的观念。……它们会用或多或少明确的词语来表达一些行为规范和生活态度。”比如,“‘不要一有需求就去’( Not at the first demand ),指一个明智的人不会允许自己被一时冲动驱使着做出这样或那样的行动。‘开始的工作必须完成’表明人应该坚持追求他一开始的最终目标、不受负面影响打搅,等等。”(104页)从这里来看,他还是一位非常励志的思想工作者。

如果说从美学意义上来看施瑞伯的偏执妄想,可以发现其中不乏一种精神上的崇高美感。比如在他关于整个世界秩序显现为一个“神奇的架构”(miraculous structure)的妄想中,他看到的是一种“崇高性”,这种崇高性超过了历史进程中不同的人和民族对他们与上帝的关系曾提出的一切设想(15页)。有关“崇高性”“崇高感”的表述在书中一再出现,可以说明它不是一个随手拈来的表述,而是在其妄想性的思维世界中具有真实的意义和重要价值。而且在他看来这种崇高性是语言难以表达的,但是在与视觉相关的意象中却可以得到呈现。因此他说:“正如我之前说过的,在我看到那些和世界已经灭亡有关的无数异象中,有些是恐怖的,有些也具有难以言喻的崇高性。……我好像坐在火车车厢里,或是在一架驶往地球深处的电梯里,我倒序地回顾了全人类乃至整个地球的历史;在上层区域还有枝繁叶茂的森林,下层则变得越来越黑。……又有一次,我感到自觉好像被提升至福乐境界,似乎从高高的天空向下俯瞰,整个地球卧在我身下的蓝色穹庐中,这幅图景崇高壮阔而美丽……”(49-50页)这真是非常典型的崇高美学意象,可以让人联想到德国美学的浪漫主义特征。

因此应该看看在这位德国法官、知识精英在作为神经病患者的精神抗争中所受到的精神鼓舞:“弹钢琴和读书看报——只要我头脑的状态允许——是我的主要防御手段,它可以让哪怕最冗长的声音也停下来;……我将大量诗歌熟记于心,尤其是席勒的叙事诗、席勒和歌德戏剧的长篇段落,还有歌剧里的咏叹调和幽默诗、马克斯(Max)和莫里茨(Moritz)的诗、《蓬头皮特》(Stuwelpeter)和史贝克特(Spekter)的寓言,我会一字不漏地默默背诵它们。它们作为诗歌的质量好坏当然不重要;无论这些韵律多么无足轻重,但和我的神经被迫听着的可怕废话相比,就连低俗的诗句也是价值连城的心灵鸡汤。”(140页)这些话当然不是来自任何幻觉、偏执或妄想,而是源自人类文明的丰饶精神。在这样的精神氛围之中,作者能够坦然面对个人的处境:“我对我的个人处境愈加无动于衷了,我想起了贺拉斯说的‘活在当下’(Carpe diem),试图抛开对未来的担忧,活在当下并接受生活仍将带给我的一切。”(93页)这就是一种极为坚韧的抗争精神。同时,他对自己的抗争有着崇高的信念和真正的自信,他认为自己的“真实情况远比外在表现崇高得多:我活在一种信念中——我至今依然对其真实性确信不疑——我必须解决人类有史以来遭遇的最为错综复杂的问题,必须为人类的最高福祉做神圣的斗争。”(同上)

最后必须读的是该书的“附录”:《在何种情况下,可以违背其意志表达地将一个被视为精神失常的人拘留在疗养院?》(论文)。作者认为“对精神病人的收容和照料是国家致力于国民的福祉与安全的一般性照护任务的一部分”,同时更强调“对所有这些福利机构的使用通常都不会强加于个人;相反,当事人或其法定代理人可以自由选择是否使用这些机构……我们必须区分那些出于公共利益而被拘留的精神病人和不适用于这一点的病人”(225页)。“如果管理部门把他们的看法强加于(有能力管理其事务的)病人或其法定代理人(无论是个人还是机构),他们就逾越了自己的权限范围,换句话说,就会犯下非法剥夺自由的罪行。”(228页)

这是一位精神病患者最重要的现实抗争。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《李公明︱一周书记:神经病患者的……精神抗争》

京ICP备2025104030号-27

京ICP备2025104030号-27

还没有评论,来说两句吧...